此劇評兼論藝術創作與史實辯證。

一、歷史背景的再詮釋:從戲劇張力到文化隱喻

《太平年》以「納土歸宋」為核心事件,卻將時間軸從宋太宗(978年)移至宋太祖(960-976年)時期,此舉雖有戲劇衝突強化之嫌,卻意外揭露了五代十國末期至北宋初年「統一合法性」的複雜性。劇中錢弘俶(白宇 飾)與趙匡胤(朱亞文 飾)的雙雄對峙,實則是「武力征伐」與「仁政安民」的價值辯證——趙匡胤代表中原正統的「天命所歸」,錢弘俶則象徵江南文明的「以柔克剛」。這種敘事策略,將歷史事件提升至文明選擇的層次,與當代「人類命運共同體」理念形成隱性呼應。

二、劇情亮點:考據級的歷史肌理與戲劇化改編的平衡

1. 制度復原的細節:劇中對「納土歸宋」過程的呈現,參照了《宋史·錢俶傳》中「獻十三州、八十六縣」的記載,並細緻刻畫了吳越國「獻土」儀式中的禮器陳設(如秘色瓷、海浪紋玉佩),暗喻文化歸屬的象徵意義。

2. 人物塑造的突破:錢弘俶從「漁賬子」到君主的蛻變,被賦予「少年天真的滅國者」與「中年悲憫的獻土者」雙重弧光。劇中他目睹契丹屠城後的「血淚抉擇」,既符合史實中吳越國「保境安民」的治理邏輯,又透過戲劇強化「人性超越權力」的主題。

3. 技術賦能的沉浸感:8K攝影還原了雷峰塔青苔、汴京虹橋的木紋肌理,甚至戰場血跡的氧化層次,讓歷史「可觸可感」。這種「考古級視覺呈現」,使觀眾在審美體驗中無意識接受史實熏陶。

三、文化意義:宋代的「現代性」基因與當代啟示

1. 理學思想的視覺化:劇中錢弘俶「捨名節保百姓」的抉擇,呼應程朱理學「存天理滅人慾」的倫理觀。此處將抽象哲學轉譯為「以民為本」的戲劇衝突,揭示了儒家思想如何內化為中國政治傳統的基因。

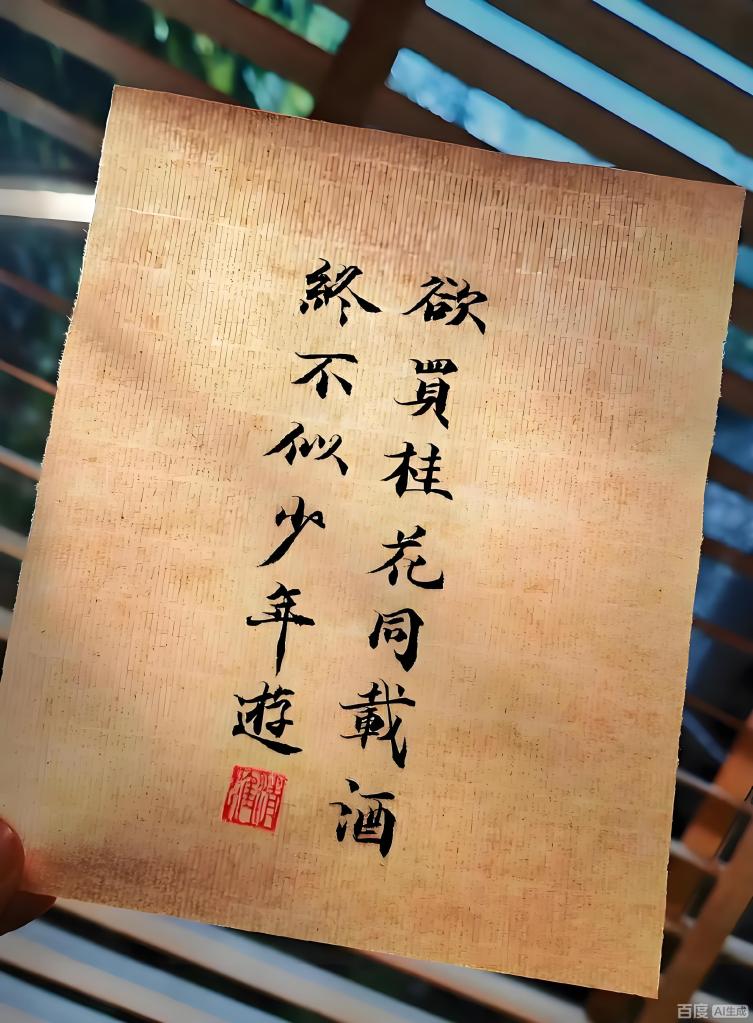

2. 城市文明的雛形:汴京的「早市燈籠」與臨安的「絲竹畫舫」,不僅是經濟繁榮的寫照,更隱喻市場經濟體制的文化根源。劇中錢弘俶推動的「博易務」商業改革,可視為「一帶一路」的歷史預言。

3. 和平統一的全球話語:「納土歸宋」被提升為「和合代替征伐」的東方智慧,與當今國際關係中「非零和博弈」理念形成互文。這種改編雖有「以今度古」之嫌,卻成功賦予歷史事件現代意義。

四、爭議與反思:藝術真實與歷史真實的辯證

1. 時間錯位的雙刃劍:將「納土歸宋」置於宋太祖時期,雖強化了趙匡胤「仁君」形象,卻弱化了錢弘俶在宋太宗時期「自請獻土」的歷史主動性。此舉可能誤導觀眾對「統一過程」的認知,需透過史實補充說明。

2. 人物扁平化的風險:為凸顯戲劇衝突,劇中將趙匡胤塑造成「治國者的清醒」,略去其「杯酒釋兵權」的權謀本質。這種「去複雜化」處理,雖有利於觀眾理解,卻犧牲了歷史人物的多維性。

3. 文化符號的過度渲染:劇中大量使用「草木染」服飾與「唐風建築」,雖強化了時代質感,卻可能將「宋代審美」固化為單一圖騰。實際上,五代至北宋的藝術風格具有顯著流變性,此處的「復原」更接近創作者的審美偏好。

五、總結:一場值得讚賞的「歷史冒險」

《太平年》的價值不在於史實復刻,而在於其文化考古學野心——它將「納土歸宋」轉譯為「中華文明如何選擇和平共融」的精神圖騰。從錢弘俶的「良田不可毀」到今日「一帶一路」的共榮理念,劇中隱含的「以柔克剛」智慧,正是中國文化基因的核心密碼。儘管存在時間線爭議,但其對「大一統」內涵的現代詮釋,仍為歷史劇創作樹立了新標杆。

評論摘要:

「《太平年》:一場跨越千年的『太平』對話」

五代十國的烽火與北宋的盛世,如何鑄就今日中國的「大一統」基因?

白宇飾演的吳越王錢弘俶,面對「兵戈」與「民心」的抉擇,揭開「納土歸宋」背後的文明智慧。

8K畫面重現秘色瓷紋理、汴京虹橋盛景,歷史細節考據堪稱「穿越級」震撼!

程朱理學如何影響現代價值觀?看「以民為本」如何從古貫今。

註:史實補充

納土歸宋真實時間:978年(宋太宗太平興國三年),錢弘俶上表獻土,吳越國滅亡。

趙匡胤與錢弘俶關係:趙匡胤逝世於976年,未親歷納土歸宋;劇中雙雄對話屬藝術虛構。

(本文評論基於《宋史》《吳越備史》及劇組公開資料,部分觀點參考學者田浩《兩宋之際的文化轉型》)