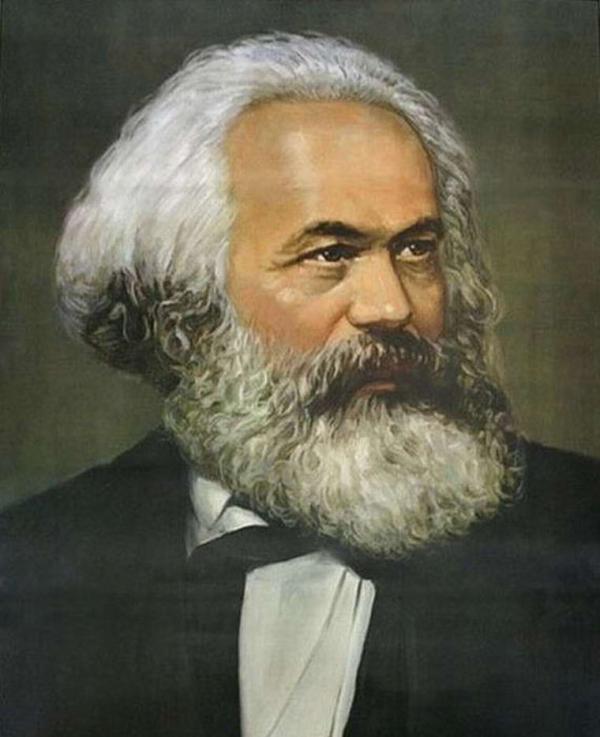

雖然我以前讀過一些馬克思的生平和馬克思主義的介紹,但是總覺得不夠全面,中研院陳宜中的近作《馬克思》([1])恰能補充我的不足。雖然也介紹馬克思的經歷,這不是一本人物傳記,而是一部思想傳記,詳述馬克思一生的思想轉變,完全根據他的著作(包括未發表的筆記)認識他的思想,並釐清後人的解讀和添加。

[1] 是講述政治思想的大書(800頁),寫得很好,內容筆者幾乎都贊同,但要在此提出一不同意的意見。作者認為中國、蘇聯實行共產黨「一黨專政」,違背馬克思的思想。這甚至是作者研究馬克思思想的動機:要清楚界定馬克思思想,以否定中、蘇政治是馬克思思想的(部份)實踐。

馬克思在其著作中多次提到「無產階級專政」(「專政」是統治及行使緊急權力的意思),是進入無階級的共產社會之前的過渡階段,卻沒有解釋「無產階級專政」的具體內容。作者不贊成「無產階級專政」被中、蘇解釋為共產黨「一黨專政」,卻沒提出其他的解釋。

私有財產制已有幾千年,逐漸演進出資本主義,工業革命後資本家不僅能掌控經濟權力,幾乎也能掌控國家的政治權力,即使以選舉民主的形式。馬克思不僅指出資本主義的不少缺點(是他的重要學術貢獻),還要以共產制,即生產工具和土地共有制,完全取代私有財產制。

馬克思當然知道,要以共產制取代幾千年來的私有財產制有多困難,會遭遇資本家多強烈的抵制和反抗,他因此提出進入共產社會之前需要有「無產階級專政」的革命和過渡階段。無論制度如何,國家政權其實永遠掌控於少數人,共產黨「一黨專政」才能有全面革命的強制力,因此馬克思的「無產階級專政」看來就是共產黨「一黨專政」。

書中提及無政府主義的巴枯寧曾批評,馬克思的無產階級革命專政可能濫權,馬克思的回應只是,消滅私有財產和階級後就不再有「無產階級專政」,而迴避了革命專政可能濫權的問題。這也隱約指向「無產階級專政」就是共產黨「一黨專政」。

作者主張馬克思的「無產階級專政」不是共產黨「一黨專政」,筆者相信是因為他先入為主的反對共產黨「一黨專政」,並且自以為在迴護馬克思所致。其實作者不必如此,因為共產黨「一黨專政」自有其優點。

現在資本家幾乎能夠以高科技監控所有人民的生活(參見《監控資本主義:簡介和感想》)。在選舉民主國家,資本家幾乎也能通過選舉掌控政治權力;共產黨「一黨專政」卻能避免資本家掌控政治權力,是對資本家的制衡(中共已經承認資本家對經濟的貢獻,不再主張消滅資產階級,並從革命政黨轉為執政黨),使得權力分配比較平衡,因此可能優於選舉民主制度。(共產黨「一黨專政」當然也有缺點,沒有政治制度是完美的。)

[1] 陳宜中《馬克思:從共和主義到共產主義》聯經出版,2024。