二二八事件是一樁悲劇;其所由來,當然是有人對於政府感到不滿,希望現況能夠有改變;對於任何一個社會,本來都難免有這樣的份子存在;然而,如何改變與向哪一個方向轉變,才是合理的轉變,卻不是容易判斷的。

我們島上過去並不缺乏暴亂,清代那所謂的「三年一小亂,五年一大亂」之說,並非完全捏造的描述;其所以那樣,應該就是由於難以判斷如何轉變,僅僅知道自己與同伴想「造反」是不夠的。

直到日本殖民時代,當局自許為「進步」,但對於這類強烈的不滿,並沒有能提供合理的處理,相反的,卻由於宰制工具的進步與其宰制手段的細膩,例如,槍砲對付冷兵器;全島鐵路民間利用者少,從此更利於威壓;以及利用教師、學者強調工程建設的成果,他們絕對不會公告我們島嶼先民的平均死亡年齡,在產業進步中,竟逐漸盤旋下降。於是真能「感化」一些受了當局低智教育的所謂「近代教育」的皇民。

但現實社會的不公不義,我島民平均死亡年齡由1908年的27.2歲,至1926年,盤旋下探到24.3歲,據稱,在1926年11月,官方曾有如此的紀錄──

「內地有886位本島留學生,相當活躍於東京台灣人留學生的無政府主義及共產主義活動。」〈「日治台灣生活史」,大正篇,時報,頁425〉

後來的資料不足,但就所知,社會問題沒有消除,人類尋求大我理想的追求永遠不會止息,因而,上述的社會主義傾向,在社會中應該是不會消失的;只要似乎有了適當的機會,難免自行由地下鑽出。

一〉台共的因素

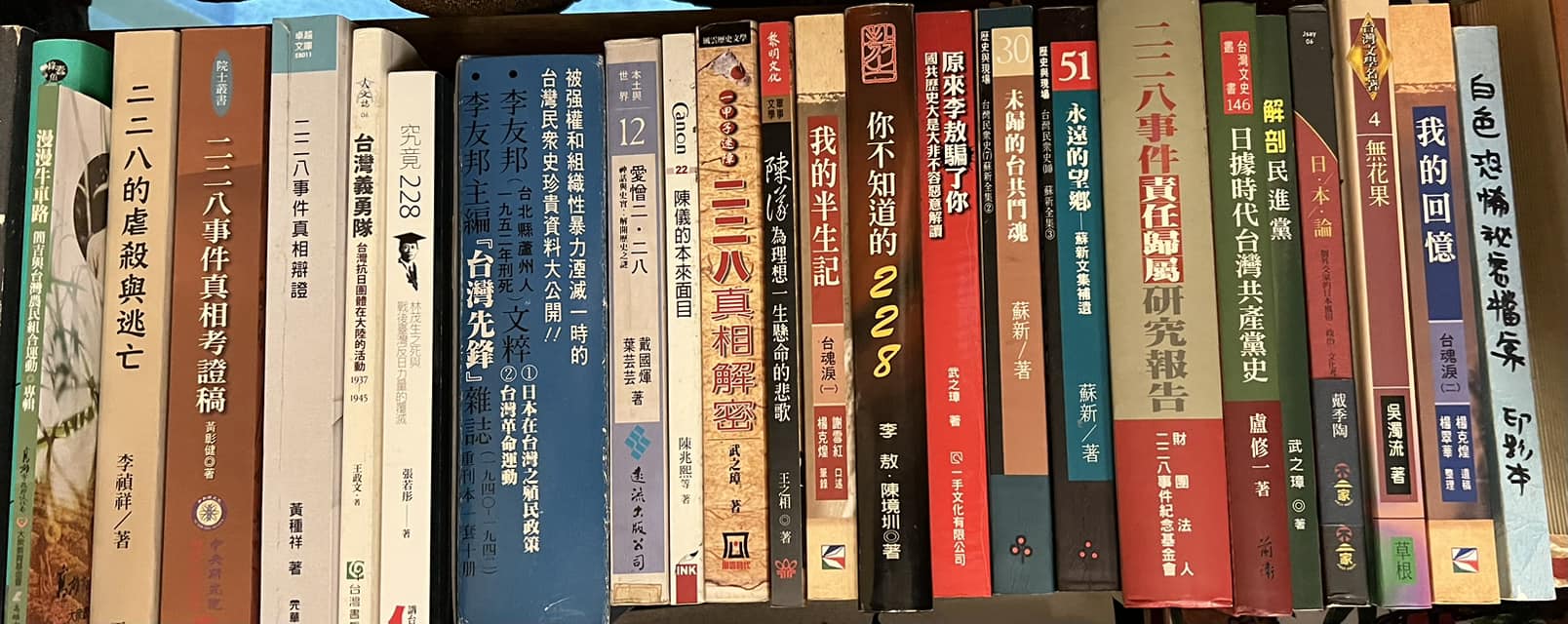

在當年的左翼社會主義中,最主要的當然是建黨於1928年的台灣共產黨;但是早在1927年,文協分裂時,新文協早就是我島社運中的重要左翼,同時,更早成立的農民組合,由於處境艱難而向日本勞動農民黨取經,而受到日本左翼的影響;台共,其生雖晚,但是因其擁有國際共產主義的理論與組織以及經費的支持,還有在各國鬥爭的經驗,可說在現實中具有相當的優勢。

但是,它的遺憾是從來的主體性不足;這主體性不足可能來自殖民教育的塑造,例如,都市公學校與鄉村公學校相較於日本學校的低智情況,如何能完整地扶持起一個,在複雜的社會生活中,有著主體判斷能力的個人?

此外,在1928年成立時,並沒有獲得主體的肯認,在當年國際共產主義中,竟然只被允許成立「民族支部」,隸屬於日共之下。我們相對言之,即使蘇共的認知難以改變,台共實在應該充分表達日、台之間過去曾有百萬人消失的血仇;就像當年愛爾蘭成立最早的共黨組織時,由於英國對愛爾蘭間長期的苛虐,使得當年恩格斯就同意了愛爾蘭共黨獨立於英國共黨之外。

此外,正由於台共的主體性不足,在1934年竟然發生跟隨日共中央委員在獄中公開認錯的事件。不過,如前所述,「社會問題沒有消除,人類理想的追求永遠不會止息」;因而,二戰期間,雖然該黨曾經接近銷聲匿跡,但是二戰後,當社會有了似乎適合實現自身理想的土壤與氣候時,他們確實會活動起來。

例如,我們在林獻堂日記中,看到社會主義者楊逵的如此消息──

「楊貴、李喬松十時來訪,並持『解放委員會』之宣傳單示余,余勸其勿輕舉妄動,所謂解放者對何人而言也,舊政府已將放棄,新政府尚未來,而解放云云對誰而言也,此時唯有靜觀,切不可受人嗾使,……」〈1945.8.23〉

在台共楊克煌的回憶錄中則可看到如下的回憶──

「1945年8月16日,當謝雪紅和我在頭汴坑的山裡獲悉日本帝國主義無條件投降後,我們立即決定離開山裡,於8月18日出來台中…首先去訪問各方面的人,特別是同富、林兌、李喬松等,多次談話,討論今後的運動方針、方式等問題。8月25日前後,我們起草了一個『告台灣青年書』…9月15日,第一架美國飛機由上海飛抵台北……來了三個國民黨的軍政人員,其中有一個張大佐,即張士德。…回台負責組織三民主義青年團……聽說王萬得、潘欽信、蘇新、蕭來福等人竟協助張士德進行三青團的籌備工作。」〈「我的回憶」,楊克煌著,楊渡節錄,收入「激動1945」,巴札赫,頁127、131。〉

這是過去的台共人士,在戰後,台灣光復初期的情況;它們由於心中的理念不死,社會的問題仍然存在,在大變局之前,自然會有各自關切的表現。然而,大約沒有人會想到這個變局遠比他們所想像的大變局,可能還要巨大;以至於直到今天。

二〉中共的因素

雖然台共在當年屬於日共下的民族支部,但是台共的成立是1928年4月15日,在上海成立的,雖然組織與任務分工完成,實際出席者僅七、八人;不僅是在祖國的國土上,並且當時由於日共正處於受法西斯「三一五事件」強力打壓的低谷,無法兼顧,故其成立大會上列席的上級指導,也是中共的要員彭榮;而組黨後於1928年4月18日曾召開第一次委員會,出席者更僅有林木順、林日高、翁澤生與謝氏阿女〈即謝雪紅〉四人,決定了組織幹部名單;而後更創立十天而已,其組織名單就被日警取得,要角被捕。

至1929年,日共因再受「四一六大檢舉」,難有活動,台共與日共聯繫完全被切斷,台共不能不透過中共的台胞黨員,求助於中共;因而,雖然中共與台共沒有組織關係,但是很受中共中央的影響。〈「台灣共產黨的歷史」,蘇新著,收入「未歸的台共鬥魂」,蘇新著,時報,頁128~129〉

不過,由教育的觀點上看,日本殖民下的教育,根本缺乏主體性的智育與群育,其自行號稱的「近代化教育」,我島民族運動溫和的領導人林獻堂就拒絕讓其子弟接受該殖民教育;雖然該種教育當年在田總督口中自稱「對於教育,現在已不再有日人台人與番人的差別,完全撤銷種族之畛域,成為本島教育界未曾有之革新。」;甚至那也就是美國那位柯爾所重視的「對於日本半世紀的統治下所得的進步」之一。

但是當年台共在其對共產國際的報告中,卻直指其為「奴化教育」──

「學校教導什麼內容呢?都是一些像『天皇萬歲!』、『日本是世界一等強國!』、『中國人卑賤粗陋!』,以及『當一個日本臣民就是當一個文明人!』等奴化教育的內容。最壞的是學校不讓學生說母語,也不讓學生閱讀報紙,甚至連反動的報紙都不可以閱讀。在讀完老師指定的書後,學生通常都會指定交出一篇讀書心得報告,如果報告中被發現有反抗的思想,學生可能會被立即退學…」〈「台灣共產主義運動與共產國際〈1924~1932〉研究‧檔案」,中研院台史所,頁440。〉

它可能確實高度滯礙了我島民智育與德育的發展。因而,中共的來台,對於後來二二八事件的發展,應該確實有相當的影響。當年中共滲透的情況究竟如何,我們沒有充分的資料;但是在前述關於柯爾的大作中的描述應該值得注意──那是東京澀谷事件後,這位曾有軍職,當時也是美國文官的他,五、六年前曾經在島上任高校教師,當時他注意到了青年學生的情況──

「中國大陸上的新現象─職業學生騷動份子─出現在台灣島上,令人回想到在中國大陸各地、上海及各大城市『美國佬,滾回去』的運動都是由這些職業學生所帶領的。現在他們來到台灣,穿著單調的藍布旗袍的中國女子開始在教室、校園及公共場所、街道及公園內發表下層人民翻身的演說…他們鼓動台灣學生與他們的大陸『弟兄們』合作來把外國人趕出中國國境。」〈該書,頁232〉

看來在美國有意掀起國共內戰的時局中,所有苦於抗戰艱困的人民是有可能以這些學生為其喉舌的;當時整個中國裡,他們是最有閒,最有知識,也最有正義感的。這應該是當時國共以統一戰線相互對立之後,國府雖然一度獲得美國霸權的支持,但是最後卻因美國逼迫國府簽訂絕不平等的《美中友好通商航海條約》〈1947.11. 4.〉,自曝其貪婪面目〈連國府史書「中華民國史事日誌」中,都直批之〉,以致國府當時不能不失盡民心的主因。

而我島二二八的悲劇,似乎在三月六日以前,還似乎有望能獲得美方的支持;三月六日之後,島上的民軍似乎就只能接受當時欠缺實力的台共與中共地下工作者的領導,他們雖然可說絕對蔑視國府軍,但是面對裝備齊全的國府軍,已是絕對難有勝算,只能以悲劇退場了。