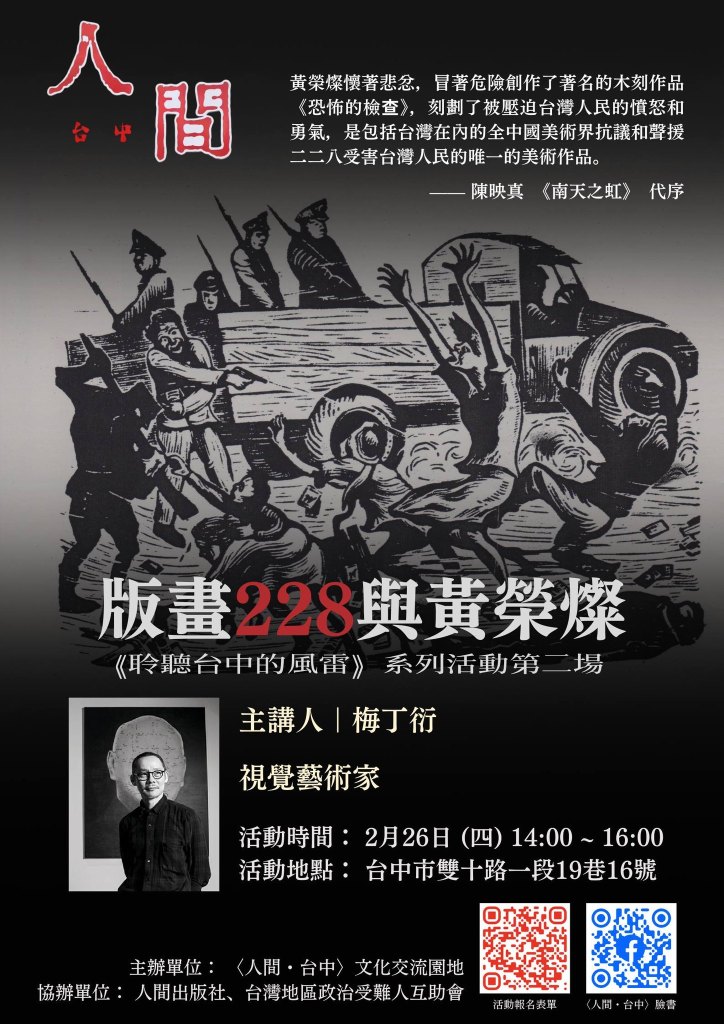

奴化思想的本義

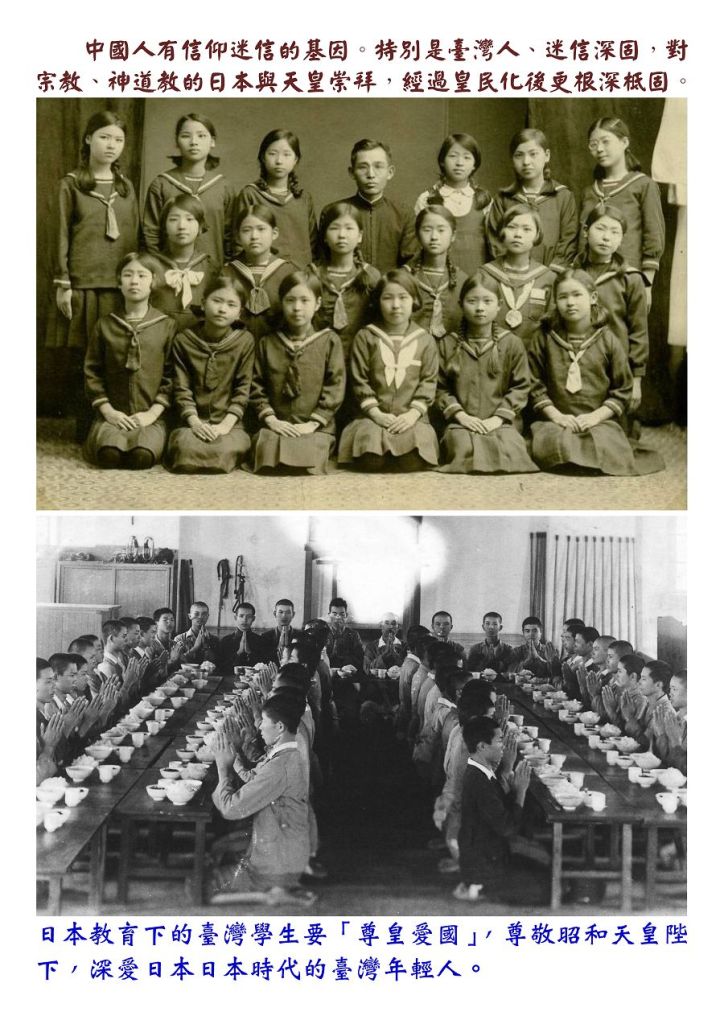

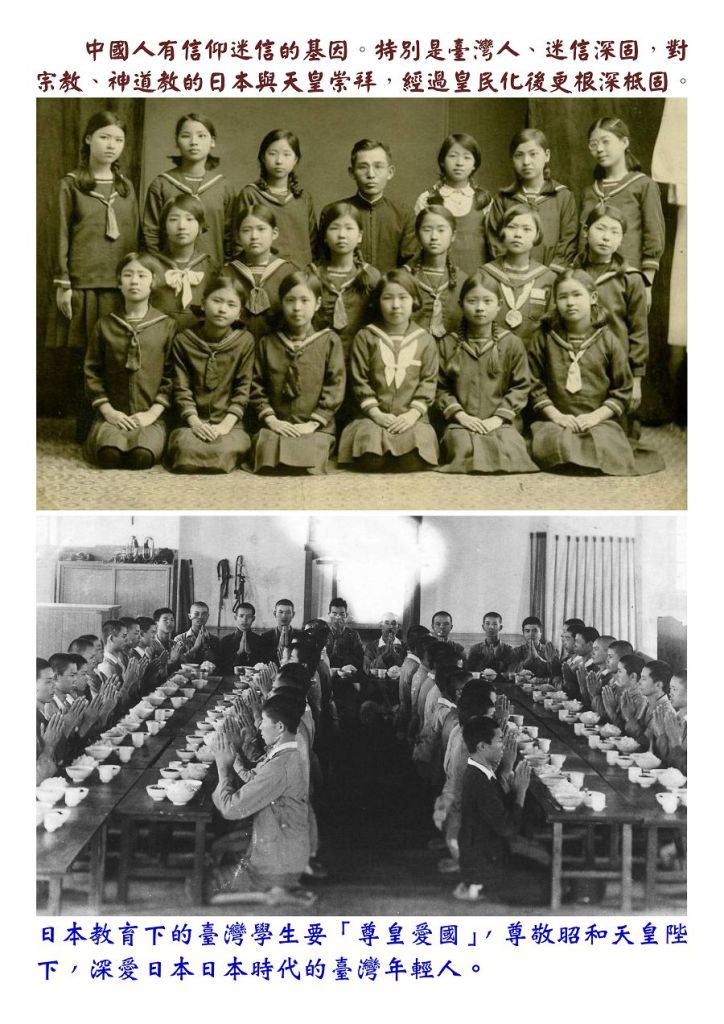

日本殖民教育的重點最主要的是灌輸汙衊中國、頌揚日本的價值觀,以馴化台灣人服從和忠愛日本為目的,美其名「同化政策」,國民政府稱之為「奴化教育」。

因此所謂的「奴化思想」,僅是「認為中國人低劣、日本人優秀」的觀念,有了這樣的觀念,就會生出唾棄中國,認同日本的心理傾向了。本義毫無奴顏卑膝自甘低賤,願為日奴的意思,並非指台灣人生來具有奴性。

因此受過日本教育的程度愈高,其奴化思想自然也愈高。於是經過半世紀的日本殖民,奴化教育的確培養出鄙視中國,崇拜日本的台灣新世代(其中以醫科最多,後來台灣的醫學院都成了培養台獨的溫床)。

後來又加上了皇民化,就產生了認同日本為「新母國」的台灣皇民。如出賣抗日領袖林少貓的蘇雲英-即蘇貞昌祖父的家族…;以及對中國歷史文化完全失根的無知青年,如李登輝、蔡英文的老爸蔡潔生、鄭弘儀的爸爸…。

光復時台灣人大致上可分為兩類,絕大部份是未受奴化影響的人,如4~50歲以上的老一代人與吃番薯籤長大的勞苦大眾,他們深受日本的荼毒是點滴在心頭,歡慶光復的就是他們這類人。

另一類是少數一些「沐幸皇恩」改過姓,吃得好穿得好,通曉日本語文的高級台灣人。二二八之時參與造反的人基本上都是這些奴化、或是皇民化的人。

這些改過姓的皇民,尤其是「國語家庭」,不少已經奴化成性,可謂是台奸+漢奸的皇民餘孽。光復後他們利用陳儀百分之百開放的言論自由,捕風捉影批評甚至毀謗政府,與地下共黨在報刊和電台吹打起二二八的前奏曲。

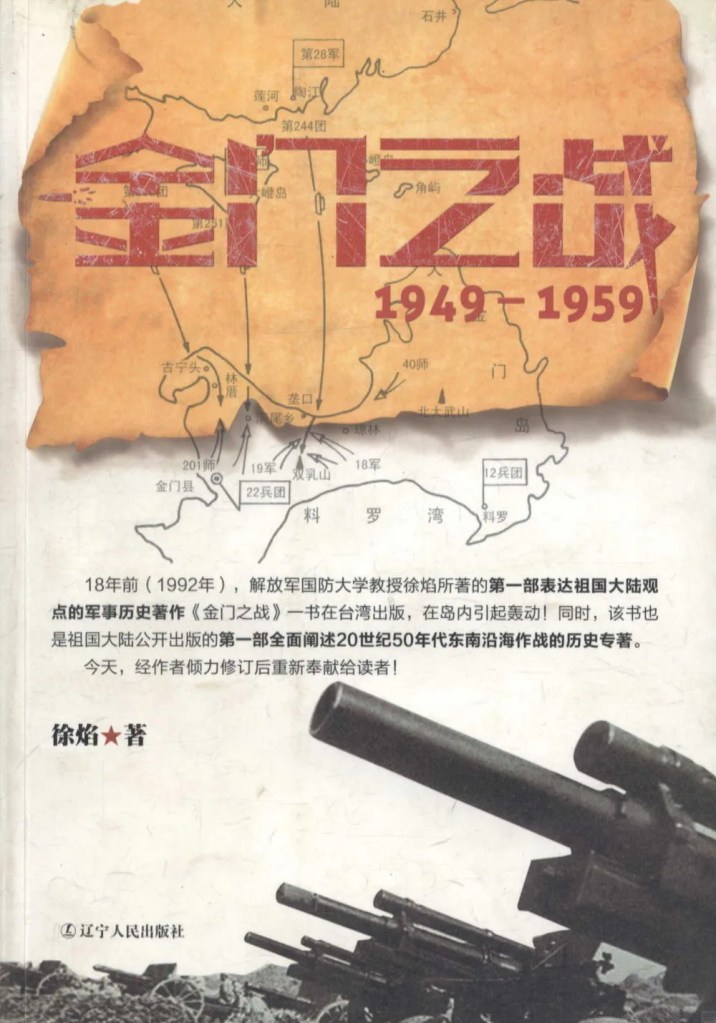

陳儀允諾老蔣調走台灣駐軍後,他們藉著偶發的緝煙誤殺人命的事件,鼓動台灣人起而叛亂,立時受到滿腦子日本偉大,熱衷皇民化的許多青年學生和一些台籍日軍的積極響應,即是所謂的「二二八事變」。

事變之時,就有人在南部電台廣播:「自人類的歷史,割去支那,於人類毫無損失」,激勵群眾反華,這種論調正是日本奴化教育所孕育出來的。

李登輝執政以來,推行去中國化和頌揚日本殖民的歷史課綱,就是在複製奴化教育,鼓吹媚日仇華的思維,傳承奴化思想,再度洗腦台灣人,所謂的「天然獨」於焉而生。

就是現在綠油油的台灣南部,過去卻是國民黨的鐵票區。後來醜化抹黑國民黨的地下電台興起,光復後有了白米飯吃而長大的農民,人在福中不知福,年輕時開始在農田工作,就收聽帶來的電池收音機,等於大半輩子都受地下電台的洗腦。

2002年後出現的電視政論節目如汪笨湖(藝名)大量使用鄉土俚語,以故事性戲劇化的手法標榜「本土意識」,極受中、南部農民的歡迎。於是白天工作聽地下電台,晚上在家看汪笨湖之類的節目,思想就被改造了,相反了。

於是奴化思想在台灣死灰復燃,所有親綠人士對中國的評論,都是醜詞惡評,無所不加。如「中國文化是腐朽的封建餘毒、殘忍腐敗…中國人的自私、中國人的奴性…」。還有極其難聽的,鋪天蓋地遍佈網路。

當然,這樣的批評,中國人自己也所在多有,如魯迅、柏楊…,但這類人還是佔極少數。而綠營則是共同的信仰,千人一面、千部一腔,根源就是奴化觀點的傳衍和延伸。

肯定日本的優點≠懷念日本統治

台獨振振有詞地說:「多數老輩台灣人懷念日本殖民統治」,強調這是「對比中日兩國對台灣的統治,所得出的客觀評價,是不能以皇民化、奴化的汙名橫加指控」。

然而日本的統治僅是表面上優於清朝和國民政府而已。那是日本先進的現代化有了建設台灣的能力,至於井然有序的守法風氣,只是不把台灣人當人的嚴刑峻法所高壓出來的。

客觀評價日本的統治比中國有能力、有效率,就是光復後到台灣的大陸人也作如是觀。連陳儀1935年到台灣考察,在其「台灣考察報告」中也持這種看法。但是大陸人會因而崇拜日本,鄙棄中國?

日本殖民除了欺凌歧視,所作所為都是為了榨取台灣人,沒有半絲半毫為台灣人的福祉著想。吃番薯籤長大的廣大眾多台灣人,與經過日本殘暴壓制的老一代人,即使他們肯定日本的優點,有幾個會追懷日本統治?

會懷念日本的人,是那些在自己臺灣同胞面前趾高氣揚的「三腳仔」家族,以及受過高等教育嫻熟日本語文,缺乏說寫中文能力的知識份子。光復後他們從高級台灣人跌落雲端,前途茫茫,失意失落痛苦難受。

此外就是被日本教育和軍國主義徹底洗腦,以做日本人為幸為榮。也因為只通曉日本語文,覺得皇民化才能出人頭地,才有光明前途的青年學生和台籍日軍了。

至於台獨說:是因為中國的統治比日本的殖民更黑暗、更惡劣,所以台灣人才會懷念日本統治。

其實日本一投降,接收台灣的中國人影子都沒有,這些三腳仔的家族、高級知識份子就心情黯然,難以承受。那些青年學生和台籍日軍對失去日本統治,甚至有不少是傷心難過到痛哭流涕。

台奸+漢奸在操控台灣前途

是以,日本殖民半世紀,受奴化教育和皇民化毒害的人,即台獨所謂的「台灣精英」,主要僅是日子過得好,教育程度高,在日本統治下受惠的人,只佔台灣人的極少部份而已。

從二二八與台獨出現後冒出頭的人物和人數來看,其中奴性堅強,死心塌地依附日本,認賊作父的皇民餘孽也僅是這些「台灣精英」的一小部份,以整個台灣的人口來講,這些台奸+漢奸的皇民餘孽更只能算是一小撮。

即使是有強烈皇民心態的青年人也並非多數,積重難返像鄭弘儀爸爸的人更是少數。這從台獨宣揚得轟轟烈烈,其實僅約百人參與的二七部隊,以及人數不多,烏合之眾的其他幾支民軍來看,可以見知的。

台獨的頭號大名嘴鄭弘儀聲稱:慶祝七七抗戰勝利傷害了當過日本兵的其父心情,也傷害「台灣人民感情」。

可是,真有多少台籍日軍會像鄭弘儀的皇民爸爸,難過得在家裡哭?遑論代表其他「台灣人民感情」?鄭弘儀根本是在侮辱絕大多數的台灣人。

再說,二戰日軍又不是征討不義的王師,也不是除暴安良的救世軍,對鄭弘儀的爸爸這類皇民日兵,鑒於他們身不由己的歷史宿命,在日本奴化教育和軍國主義的洗腦下,盲目為虎作倀,固然情有可原。

對他們效忠日本的時代命運,固然應予理解,可是我們對之憐憫同情就已經是仁至義盡了。尤其是對這些仍然執迷不悟的舊日皇民日兵,有必要永遠肯定,甚至尊重?

奴化教育和皇民化是日本殖民台灣史的重要篇章,然而台獨對奴化思想所起的作用和皇民化所生的效應完全避而不提。如果指出他們奴化、皇民化,就立刻跳起來痛罵這是「侮辱所有台灣人」。

再以詖辭詭辯,以官逼民反定性二二八,否認皇民作亂。倒過來以台灣人民抗日、反殖民的歷史主體性詮釋二二八,竊據正義抗暴的制高點。宣稱由此產生台灣人自覺自發的民族意識,以這個台灣意識為基礎建立「台獨史觀」。

於是這一小撮台奸+漢奸的皇民餘孽否認了自身的奴化思想和皇民化,在「抗日、反殖民與台灣意識」的美化下,就「臭鴨卵假(假充)皮蛋,番薯籤假魚翅」(台語),魚目混珠假充台灣意識。上背先人,下騙後人,搖身一變成了台灣民族主義的代表。

這些對日本投降悲痛失望的皇民餘孽及其孝子賢孫,又疾聲呼籲台灣人千萬要記住熱情歡迎祖國,迎來的卻是二二八大屠殺的悲慘教訓,咬牙切齒炒作他們自己造業作孽的二二八,煽激台灣人仇恨中國。

簡而言之,日本的皇民化像是一把刀子,割斷了李登輝那一代人的中國情結,促成了暴亂的二二八反華悲劇。皇民餘孽又利用二二八的仇恨作為刀子,割斷後代台灣人的中國情結,不惜將台灣推向更深重的仇華悲劇。

在李登輝和陳水扁、蔡英文運用國家力量的鼓吹下,加上馬英九的縱容,一小撮台奸+漢奸主導台灣政局已歷三十餘年。於是高喊台灣意識作為青雲之路的投機政客和文人日益增多,投身台獨工作的隊伍也日益壯大。

盲信盲從的受騙民眾也就愈來愈廣,在他們心目中,主張台獨、支持台獨就是正義的、神聖的。台獨只要祭出「台灣價值、抗中保台」的符咒,這些民眾就義無反顧,像毫無自主意識的喪屍一樣前撲力挺。

溯源追始,所謂的二二八、以及其後發展出來的台獨,貫穿全局的就是皇民運動。光復以後台灣媚日仇中的歷史風雲,就是一小撮台奸+漢奸的皇民遺孽的興風作浪史。