對於發生在香港的因「反修例」而引起的黑暴運動,我一直有些疑惑。如此大規模的群眾運動,其起因究竟為何?中共在香港到底做了什麼缺德的事,何以激起如此多的香港人群起反抗?

自2014香港雨傘運動到2019的反修例風波,雖然這一路的新聞我都很關注,但一直有所疑惑。為了進一步了解這些反抗者的想法與心態,經友人推薦,我閱讀了香港反抗運動的領導人之一,陳健民教授所寫的書《受苦與反抗—陳健民獄中書簡》。希望解開我的疑問。

讀後,我有兩點感想。

一

在九七之後,香港的民主與自由並無倒退,甚至還在向前。(因為之前港英時期,根本沒有民主。)但是,香港的知識分子如陳健民之流,對中共極不信任,所以芝麻小事都可以無限上綱擴大化,經由想像的加工,告訴大家「這樣下去不得了,會毀了我們的生活」。以此激起大眾的恐慌。至於是不是真的會「這樣下去」?早被人忽略了;沒有任何理性的探討,而被大眾認定為「一定會」,甚至被當作是事實來反抗。

這像極了台灣「反服貿」的太陽花運動,參加的人連什麼是「服貿協定」都搞不清楚,立刻就加入了激情的反抗。一個莫須有的賣台集團被泡製出來,馬英九立刻成為十惡不赦的獨裁者、賣台者,支持度下降到史無前例的個位數;群情激憤,人人得而誅之。當時在立法院周邊,反馬的口號極其慷慨悲壯,諸如「當獨裁成為事實,革命就是義務」,「島嶼天光,黎明前的黑暗」、「自己的國家自己救」等等,各種醜化馬英九的漫畫、標語、口號、歌曲、演講…,充斥在立法院四周,那裡早擠滿了激情的年輕人,安營紮寨,持久反抗;空氣中都充滿了熱血與激情,感染著每一個在場的人,大家都有一股「我們正在寫歷史」的豪情與激動。

如果問,為什麼這麼多人反對馬英九?馬英九做了什麼對不起台灣人的事?事實上一件也沒有。但因為台灣潛在的「不信任外省人做總統」的氣氛,只要有一個火苗,很容易被點燃。馬英九一點都不懂,他之所以能上位,是因為陳水扁的貪腐,而非對他本人的擁戴。換言之,民眾因為無奈與對陳水扁的氣憤,才選了馬英九,但在底子裡,是對這個外省人極其不放心的,所以一有風吹草動,有心人捕風捉影,立刻可以野火燎原。

香港的情況也差不多,關鍵在於對中共的不信任。對香港知識界來說,港英政府才是文明的、可以溝通的自己人。而中共在他們眼中,則是落後野蠻又霸道不講理的蠢笨獨裁者。這正如「外省人」在台灣知識分子眼中,是以為水龍頭裝到牆上自然就會有水出來的大老粗,而日本人才是真正有文化、有教養的進步族群。

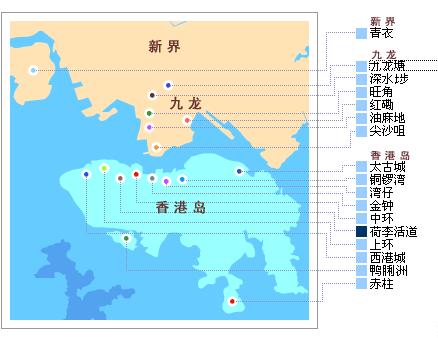

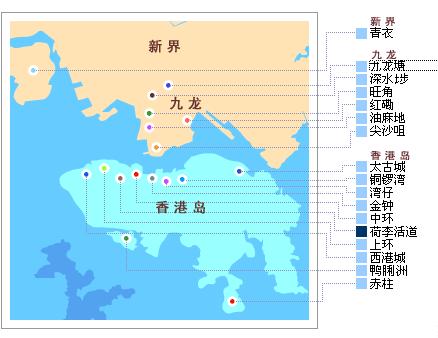

中共在香港沒有做一件令香港自由倒退的事,唯一一件有點形似的,就是拘捕專出反中書籍的香港銅鑼灣書店負責人桂敏海。但桂敏海本為中國籍(非香港人),且是在中國大陸被捕的,並非在香港被捕。(而他之所以敢於回到大陸,可能是因為自恃取得了瑞典籍。)這件事,嚴格說,並沒有破壞一國兩制。而除此事勉強可算是沾上一點點邊之外,你真的再找不到中共破壞香港自由的證據。

同樣,陳健民在書中,對中共或香港政府的種種指控,都是因為他自身參與了所謂的香港民主運動,才受到香港政府的「惡劣對待」。如果他不搞這些民主運動(與港英時期一樣過生活),則不會受到這些「法」的「迫害」。那麼,在港英時期,你為什麼不爭取民主呢?這點就比台灣的民主運動更加不如了。

香港沒有民主或不夠民主,所以有民主運動。這與台灣戒嚴時期十分相似。然而,對香港來說,港英時代你不爭民主,現在中共來了,「五十年不變」,生活方式與規章制度基本與港英時代無異,你為什麼要爭民主?這就真不好說了。民主人士基本上都一句話帶過,比如「眼看香港政府管治邁向極權」(朱耀明的推薦序),坦白說,這都是自由心證的話,沒有堅實的事實基礎。當然,另一個理由,那就是「民主是世界的潮流」,所以不必分什麼港英或中共,反正要民主,這個旗號總是正確的,無可非議的。但是,如果只是這樣,那也只是如陳健民這樣的醉心於民主制度的人有興趣,一般人,如果生活與之前沒有什麼變化,又為什麼要跟從響應而形成浩大的聲勢呢?這就不得不說回前文提到的「自己人」問題。如台灣的太陽花,非自己人,則蛛絲馬跡都可以被有心人誇大,三人成虎、眾口鑠金,從而引起群眾的驚疑不安。

所以,對於像陳健民這樣的少數領袖而言,他們關心的也許真的是「民主」,但能引起群眾跟隨的,則是「自己人」效應。只要是自己人,而且可以連繫上高等的文明,則主不主奴不奴,其實不甚要緊。換言之,即便是奴,只要在上等人家,一樣可以鮮衣怒馬,食有魚出有車,一樣光鮮體面。但一旦要改換到下等人家,則顏面盡失,就非要起來革命不可了。

從這一點,我們可以明白,要作「主」,所謂「主人翁」的心態,其實是非常困難的。並不是有了投票權就作了主。其實,投票民主很可以只是個空架子,徒有形式;真正的政治運作,還是要看主子的臉色,跟隨真正有權有勢的人(國家)打轉。(以台灣為例,真是再明顯不過。)真正要作「主」,要有獨立自主的氣概,那是要有一點人格底氣,是要有一點真正的理想與志向的;不是光有投票權就辦得到。能自我主作,小到個人,大到國家,都要有真正的精神價值以實之,不為勢劫不為利誘,貧賤不移威武不屈,具有獨立不撓之大丈夫的氣概,庶幾可以當之。這絕非幾個乖巧漂亮的口號,走上街頭的慷慨激昂,或是東施效顰搞一些「制度」來湊個門面,就可以換來「作主」的尊嚴與擔當。

正是因為沒有這種真正要求「作主」的氣概,所以所謂的民主運動,在有組織的力量面前,一觸即潰。中共不過是搞了個國安法,未見其殺人祭旗,不過抓幾個人判幾年刑,香港轟轟烈烈、浩浩蕩蕩、勢若不可擋的所謂「民主運動」,立刻就土崩瓦解煙消雲散了;就連「轉入地下」都未見其影,不過就剩一些人在那兒揉鼻搓眼哭哭啼啼不甘不願地忸怩作態了。

想想孫中山的革命,共產黨的興起,那是多少人用鮮血與頭顱換來的。能用性命相搏,不管主義真不真,你都不敢說其中沒一股真精神。相反的,那從頭到尾不過想換個門庭作高等人的,(本來想寫「高等奴才」,算了,未免太傷人。)無不在真正的力量面前一戳即破,一切想像中的美好或是恐懼,本就無根,此時也都現出原形,都化作了夢幻泡影。

我想,陳健民與他的同道們,大概是沒有什麼「為生民命立命」的「作主」之精神。他們所追求的,大約是民主自由人權一類;他們所嚮往的,大約是「世界公民」之類的格調。他們不能理解,中華民族復興在人類文明史上將會產生如何的重大意義,也不在意中國強盛能為第三世界國家與全球正義與和平帶來什麼樣的正面刺激與貢獻。他們不理解,也志不在此。這就是他們的局限。

更為要緊的是,他們不理解民主自由人權只是架起一個平台,其本身並不代表重要的價值。當然,這個平台本身,在人類歷史上還是有進步意義的,但其意義是消極性的、架構性的、保障性的(屬易經中的「陰」性),而非積極性的、創造性的,方向性的(屬易經中的「陽」性)。換言之,這個平台本身雖有一定的進步性質,是在一定的物質條件之下方能建立起來的產物,但遠遠不是人類文明價值之全部,更不是唯一能創造文明價值的平台。等而下之者,則是想藉此平台獲得更好的保障,以便謀求私利,得到更大的方便,而成為「為非作歹」更好的掩護。所以,過度誇大民主自由人權云云的所謂「價值」,執一廢百,結果是一葉障目,對社會的均衡發展與文明的進步,恐怕都會造成一定的危害。

或許在陳教授本身,對民主自由人權的嚮往是真誠的;但能在香港造成這麼大的動靜,靠的則是一般民眾之「自己人」、「(西方)文明人」情結的發作,折射成對中共的恐懼與對中國的鄙視。民主自由人權的倒退云云,說到底,不過是陳教授等人提供給一般民眾的一個神聖而合理的藉口而已。

二

陳教授自述,其對民主自由社會的嚮往,主要是受到如韋伯、卡爾·波普爾等偉大思想家的啟發。誠然,這些偉大的西方思想者,對社會演變及其合理性與否,都有深刻的觀察與分析。對極權的批判與民主社會的肯定,其學說都有顛撲不破之處。但對於傳統社會該如何轉型為現代民主自由社會,相對而言,就缺乏足夠的路徑分析。西方進入民主社會,多經由暴力革命;但唯一肯定暴力革命之合理性與必要性的,剛好是陳教授所不喜歡的馬克思。

提不出轉型的合理路徑,也不深入探討轉型的艱難何在,而只將一切歸咎給當權者或舊勢力,則是學者的懶惰與失職。革命家也許可以這樣做,但學者不能深思,恐是太過依賴既有的理論而缺乏自己的深入觀察與思考。

更重要的是,即便是既有的關於民主社會的美好學說(如陳教授喜歡的《開放社會及其敵人》),也沒有一個提到「外來勢力」的問題。因為西方民主社會的建立,基本上是「前無古人」的,並沒有一個先行者或強權可以作為「外來勢力」來進行指導與干涉。所以,社會的本身,其內部可以創造理論,逐步嘗試,緩緩前行;一切改革與變化,都是社會內部各種力量自行互動且相互較量並感受其結果而產生的進退與妥協。如果有「外來勢力」,則一切都變樣了。因為外來勢力並不受到社會變化的影響。換言之,「外來勢力」是社會變化、進步的「干擾項」,而非「參與項」;它是獨立於這個社會之外的,不必接受社會變化的反饋。故不論其居心為何,結果一定是干擾、破壞社會本身之協調、妥協與自我進化的能力,使社會變遷的「化學反應」永遠達不到該有的平衡。

西方社會在現代化的進展過程中,沒有「外來勢力」的現象,所以他們的種種政治社會的學說,自然也不會涉及到「外來勢力」的問題。如今我們的學者,拿西方的經典照本宣科,卻不知時移勢異,完全沒有意識到「外來勢力」是後進民主國家最嚴重問題,也是後進國家民主化不能成功的重大原因。不但不知,甚至有意忽略,甘為「外部勢力」所用,以致自身社會永遠找不到一個合適的折衷平衡點。最後除了造就自己「悲壯」的美名之外,對全社會一無好處。從一四年的雨傘運動到一九年的反修例暴亂,香港有好多次機會可以達到「各退一步」的妥協,但最終都被錯過。如果不是「外來勢力」讓某些人有恃無恐,會是這樣的發展嗎?一部國安法就能戳破「強硬」的假象,那麼請問,當初憑何強勢?豈不是全靠外部勢力撐腰嗎?外部勢力使這些運動領袖對自己實力造成誤判,其結果就是完成了西方英美等國的願望—搞爛香港,制裁港府,並藉此削弱中國。而對於香港本身,乃至這些運動領袖本身,都是一點好處也沒有。

像陳教授這樣的學者,我不懷疑他的人品,(我的朋友說他是好人,我相信我的朋友。)但恕我不客氣的說,他真是學藝不精。生搬硬套,不查時變,觀察力十分膚淺,更缺乏深入思考批判的能力。這樣的學者,雖然用功,但只勉強適合在書齋裡作學問,傳承推廣一些既有的理論或許還可以,講學則可能誤人子弟了,更不要說社會運動,更是自誤誤人,貽害蒼生。而令我更難過的是,像陳教授這樣的社會學科學者,正不知還有多少。冥頑不靈,食古不化,好心也辦壞事,更不要說那些本就居心叵測者。學術一差,人才自壞;百多年來的崇洋媚外,學術不能獨立,士人精神低下,裝模作樣,邯鄲學步,其惡果,總是要後人承擔的。為之奈何!