前言:在中文《維基百科》之【謝冰瑩】詞條中~指謝冰瑩曾經參加過民國15年8月北伐戰役中的汀泗橋戰役,其實是錯誤的,因為就讀於黃埔軍校第六期女生隊的謝冰瑩,當時尚未入學,因此根本不可能穿上軍服參加北伐戰役。實際上,當時正處於國民黨的「寧漢分裂」時期,在蔣中正於上海發動清黨行動後,很多國民黨右派也宣布響應,其中鄂軍的許克祥先發動了「馬日事變」…之後是夏斗寅與楊森聯手出兵攻擊被共產黨把持的武漢政府,而謝冰瑩所謂的北伐實際上是依親共的武漢政府之命來討伐這些反共的國民黨右派,也就是說──謝冰瑩派參加的是──共產黨的那一方……

在中斷幾十年後,從民國83年(1994年/第六十七期)開始,陸軍軍官學校重新恢復招收女性學生。

陸軍軍官學校招收女性學生的歷史最早可以追朔至民國16年(1927年)2月,由親共的鄧演達(1895~1931)所主持的中央軍事政治學校武漢分校(為黃埔軍校政治科)內、在第六期的學生中召訓過一批約200多名女學生,但在同年4月12日,蔣中正在上海發動清黨行動──史稱:「四․一二事件」或「東南清黨」(中國共產黨則稱為「四․一二反革命政變」),到7月15日,以汪精衛為首的武漢國民政府也通動了「分共」的決議,但直到共產黨在南昌發動──「八一暴動(南昌暴動)」後,汪精衛才開始下令封閉武漢的工會、農會,還提出「寧可枉殺一千,不可使一人漏網」的口號,到處瘋狂捕殺共產黨員。原本分裂的國民黨(寧漢分裂)意外因「清共」再度合而為一(「寧漢合流」),但校務早已被共產黨把持的武漢分校則因此被關閉,女生隊自然也跟著解散。

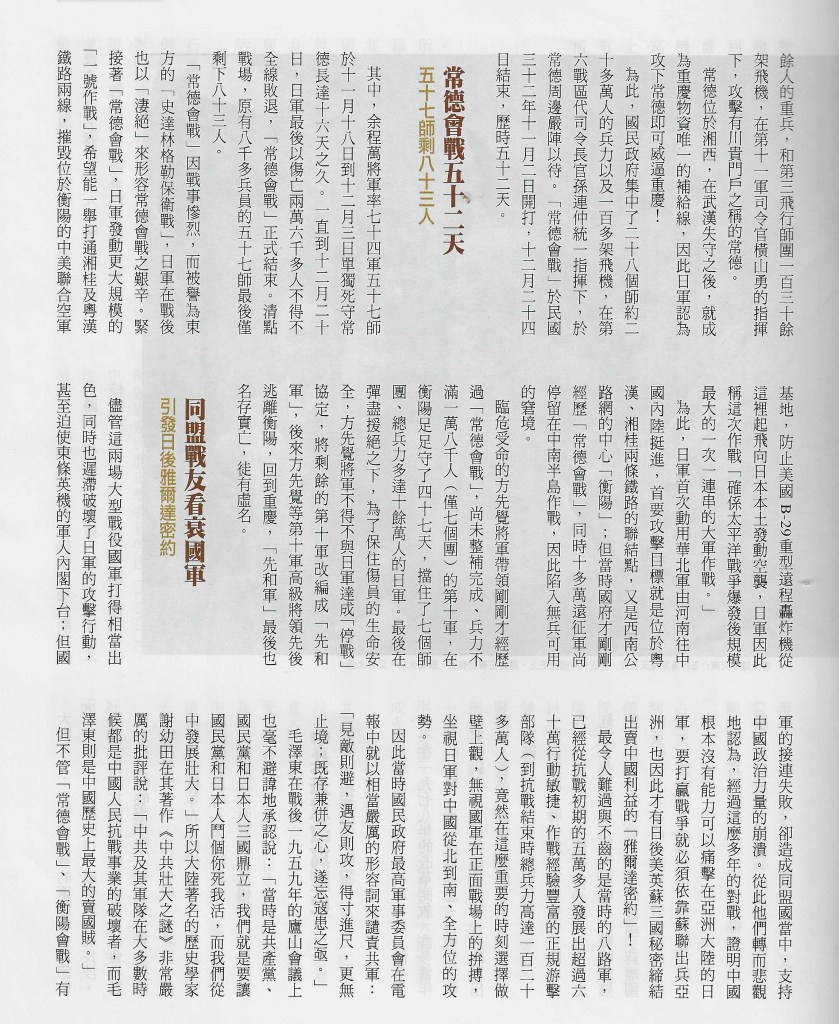

著名的《從軍日記》、《女兵自傳(一個女兵的自傳)》…等書的作者謝冰瑩(1906~2000,原名謝鳴崗),就是在民國16年(1927年)1月考進武漢分校第六期女生隊。跟隨蔣中正清黨的腳步,同年5月,原駐守湖北宜昌的夏斗寅(1885~1951)聯合四川的楊森(1884~1977)派軍進攻親共的武漢政府。由於當時武漢的主力部隊都已開拔至河南,與張作霖的奉系軍隊作戰去了,僅剩衛戍武昌的葉挺(1896~1946)一個師的兵力(第24師)。武漢政府除命令葉挺出擊外,並決定把武漢分校學生編成中央獨立師來對抗夏斗寅與楊森的聯軍。當時謝冰瑩與期上女同學被編為政治連,分為救護隊與宣傳隊,隨部隊出征,行軍經過咸寧、嘉魚、浦圻、新堤等地(以上城市均位於湖北省),到返校為止,共34天(1927.05.18~06.20),她的暢銷小說《從軍日記》就是在那段時間內完成的,並連載於武漢的《中央日報》副刊上,後來由林語堂譯成英文發表於《中央日報》英文版副刊。(註8)

武漢分校關閉後,謝冰瑩曾入上海藝大(民國17年/1928年1月宣告停辦)、北平大學女子師範學院(1931年7月併入國立北平師範大學)讀書。從北平大學女子師範學院畢業後,謝冰瑩以售書的稿酬作學資分別在民國20年(1931年)與民國24年(1935年),曾兩度赴日,入「日本法政大學」與「東京早稻田大學」讀書,但均因為參與反對日本侵華與溥儀訪日等抗日活動,而被日本警察逮捕入獄,受盡各種酷刑,最後遭日本警察驅逐出境,但最令謝冰瑩心痛的是,日本警察還沒收了她的日記、手稿與許多珍貴照片。

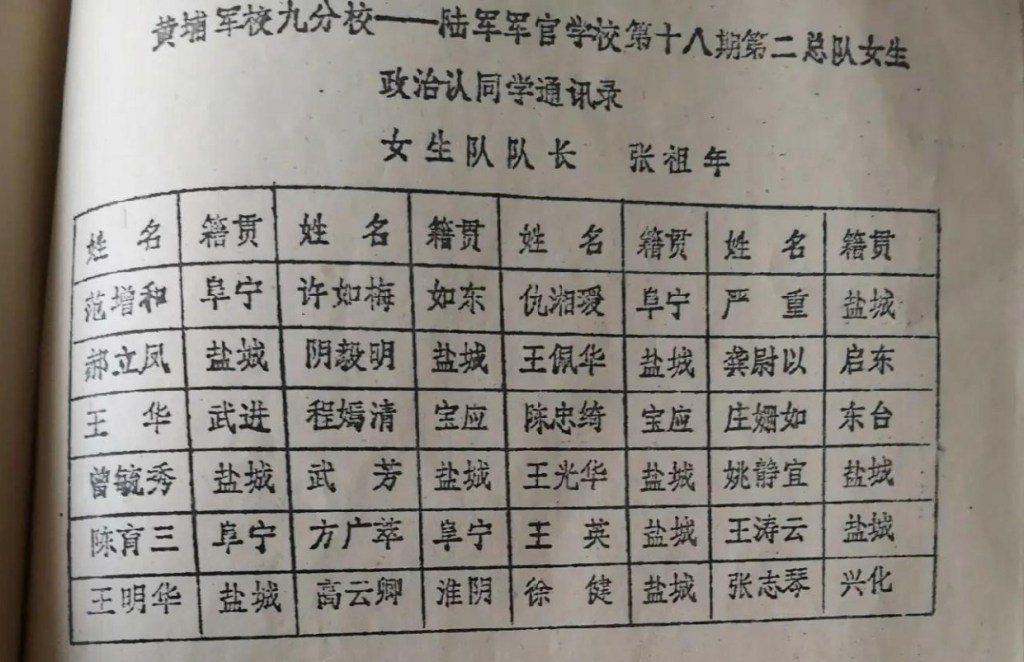

另根據大陸長期致力於近現代中國軍事史暨人物傳記資料收集整理的陳予歡和陳重陽指出,黃埔軍校在大陸招收的23期學生中,畢業的女學生總數約為800餘人。除了上述武漢分校外,其他還有:抗日戰爭爆發後的民國27年(1938年),中央陸軍軍官學校第七分校第15期第2總隊特科大隊招收了191名女生隊學員;民國28年(1939年)秋,中央陸軍軍官學校第三分校第16期108名女生隊學員(為「戰時工作幹部訓練團/戰幹團」改編而成);中央陸軍軍官學校成都校本部分兩批於民國27年(1938年)2月、3月間考入第15期女生隊共200多名學員;民國28年(1939年)初,在江西吉安入伍的中央陸軍軍官學校第16期女生隊學員,隨第三分校輾轉遷移到後方正式開學,男女合校共3,000人,其中女生300多人,經過短期培訓後於同年冬畢業;民國29年(1940年)初,招收中央陸軍軍官學校第九分校第18期第2總隊女生隊學員,共60餘人,獨立編成進行軍事與政治訓練,2月在江蘇東台縣入學,女生隊隊長由張祖年(第三分校第16期畢業)擔任,同年畢業時還剩有24人。

【第九分校第18期第2總隊女生隊24名畢業學員名冊】

民國37年(1948年)由晨光出版社出版的《女兵自傳》,後被譯成英、法、德、日等10多種文字,是謝冰瑩一生的代表作。謝冰瑩一生有過三段婚姻,最後一任丈夫為賈伊箴,兩人在民國29年(1940年)結婚。賈伊箴畢業於燕京大學(Yenching University,1949年後遭中共廢校,校系併入其它大學,校園則改為北京大學校園)化學系,曾到英國留學,回國後就在燕京大學任教。民國37年(1948年),謝冰瑩應聘至臺灣師範學院(師範大學前身)擔任中文系任教,同時負責教授「新文藝習作」。賈伊箴則擔任化學教授,同一時間也擔任剛剛在花蓮復校的「兵工工程學院」化學教授。據統計,謝冰瑩一生出版的小說、散文、遊記、書信等著作達80餘種、近400部、2,000多萬字。代表作《女兵自傳》出版達19版之多,後被譯成英、法、德、日等10多種文字。民國89年(2000年)1月5日,謝冰瑩因病在美國三藩市逝世。她畢生文學創作數量之多,影響之大,令世人矚目和敬佩。她是中國最多產、最有成就的女兵作家,在現代中國文壇享有盛名。(同註8)

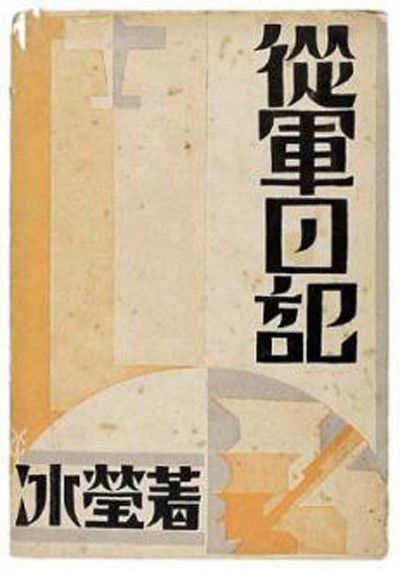

民國26年(1937年)由上海光明書局出版的《從軍日記》。謝冰瑩晚年曾經說過:「三十歲以前不左是傻瓜,三十歲以後再左是呆瓜。」也就是說,30歲以前的謝冰瑩確實在政治理念和文學創作上具有明顯的左翼傾向……翻開《從軍日記》,革命、壓迫、階級、封建、地主、資本主義、奴隸、農民、推翻 等字眼處處可見,充滿濃厚左翼色彩,和當時左翼文學作品相比,激進程度毫不遜色(註9)

◆共產黨筆下的黃埔四女傑,是指黃埔軍校武漢分校女學員中最為突出的四個人物。分別是「神槍手」胡筠(1934年以「AB團」嫌疑分子遭共產黨殺害)、民族英雄趙一曼(1936年在東北遭日軍殺害)、廣州起義烈士游曦(1927年參加廣州暴動失敗被殺)、少將胡蘭畦(中共建政後歷經──三反、五反、胡風反革命集團而被批鬥,1994年過世)。

◆危拱之(1905~1973)──葉劍英元帥第四任妻子、張瑞華──聶榮臻夫人、曾憲植──葉劍英第三任夫人、黃杰──徐向前夫人。

(8):參見──

(Ⅰ)楊佳嫻:《成為(女)兵:謝冰瑩的軍旅書寫》(中央研究院近代史研究所/近代中國婦女史研究第30期/2017.12)。

(Ⅱ)曾慶榴:《中國為什麼如此尊崇黃埔軍校:三次拯救中國,短短二十三屆培育數百位將軍的奇蹟學校》(大是文化),p221~225。

(Ⅲ)蔣永敬:《國民黨興衰史(增訂本)》(臺灣商務出版社),p213。

但在中文《維基百科》之【謝冰瑩】詞條中則指出──謝冰瑩是在民國15年(1926年)冬,投考武漢中央軍事政治學校第六期。

參見──中文《維基百科》之【謝冰瑩】(https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%B0%A2%E5%86%B0%E8%8E%B9 )。

在國立臺灣文學館出版的《臺灣現當代作家研究資料彙編54:謝冰瑩》一書中寫道:原名謝鳴岡的謝冰瑩是在民國15年(1926年)11月時,經二哥謝贊堯的遊說考上中央政治學校武漢分校,但因為反對複試而遭開除。同月25日,改以「冰瑩」之名重新投考中央政治學校武漢分校,以第一名成績考取(陸軍軍官學校)第六期女生部,入伍接受3個月軍事訓練。隔年(民國16年/1927年)5月,與19位女同學獲選為第一批出發鄂西之救護隊,隨軍北伐,參與汀泗橋、新堤、廣濟之役。

參見──國立臺灣文學館:《臺灣現當代作家研究資料彙編54:謝冰瑩》(國立臺灣文學館),p80。

而大陸軍事人物研究權威陳予歡教授在《黃埔女兵與抗戰歲月》中寫道:謝冰瑩是在~民國16年(1927年)5月,參加中央獨立師到前線戰場救護工作。她隨軍參加北伐戰爭,從征間隙完成《從軍日記》,發表於《中央日報》副刊後名震一時。後經林語堂譯為英文發表於《中央日報》英文副刊,並集結出版專輯,再被譯成法、日等國文字,在國際文壇有了影響。

參見──陳予歡:《黃埔女兵與抗戰歲月》。

但實際上,當時正處於「親共」與「反共」的「寧漢分裂」時期,在蔣中正於上海聯合青紅幫開始清共後(即「四․一二事變」),先是隸屬於唐生智(鄂軍)的夏斗寅之第14獨立師聯合了四川的楊森率軍在4月17日攻打武漢,武漢政府只能命後方留守之葉挺率軍反擊,同時也動員武漢分校學生進行反擊。

之後國民革命軍第三十五軍第14師第33團團長許克祥(屬唐生智之鄂軍,1953年來臺,任物資局顧問,1964年過世),也在同年5月21日下午通電全國,擁蔣反共,並派軍包圍封鎖中國國民黨湖南省黨部、省特別法庭、共產黨黨部、總工會、農民協會等二十多處共黨機關,殺害百餘名共產黨。因21日的電報代韻字母是個馬字,故稱為「馬日事變」。

參見──蔣永敬:《國民黨興衰史(增訂本)》(臺灣商務出版社),p213。