今天我的『疑美論』文字,是來自剛剛網路上的一場遭遇,讓我深有所感的檢討。是對我自身,一位公民教師、一個中間選民,以及我最近表白的自身「中國式的社會主義者」的身分,使得我這個公民教師,顯然應該回答某些相關的重要問題。

現在我想由「中國式的社會主義」,談談我的「疑美論」。關於「中國式的社會主義」,我在網上曾如此描述我的認知──

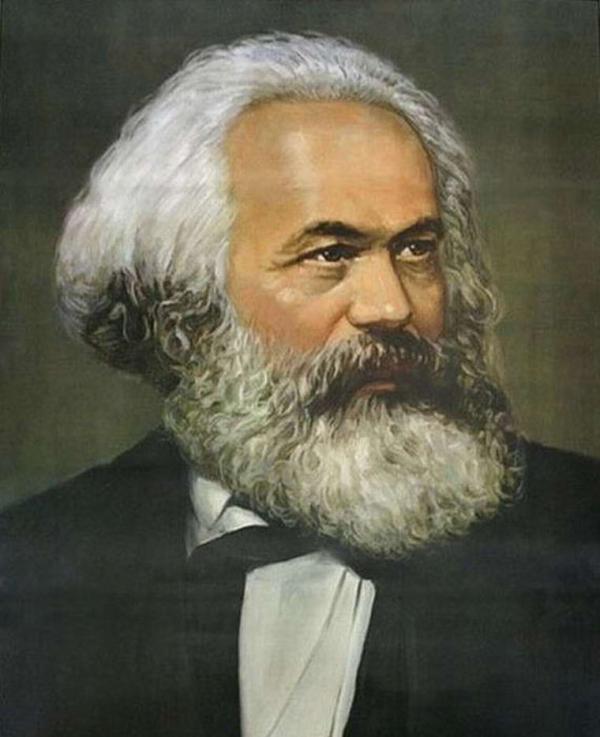

「馬克思主義是否可以像是偉大的理想,啟發了後人的追求?就像是禮運大同篇,提示了中國人的偉大追求…如果不教條,就像列寧的新經濟政策…像改革開放…」

然而,卻遇到網上江記者如此的論斷──

『共產黨的所有治國方法,其結果都是生靈塗炭。人民公社、集體農場、思想改造…』

我認為共產主義是一種類似禮運大同篇的理想,人應該受其啟發,自行考量其實行方法,我舉列寧的「新經濟政策」與大陸的「改革開放」為例;同時引出西方著名的史書中的史料為根據,指出中共建國後的動盪,應該並非來自治國方法,很大部分來自美國白皮書政策在政治上的漂亮效果。

但是,這位江記者仍堅決稱──

『…他們就是發動了一場毫無價值的錯誤革命,核心的原因,並不是革命的太快,或是參與者的素質,而在於共產主義本身就是錯的。』,還說『您有沒有看過共產黨宣言? 一份以自問自答的方式,去仇恨與否定所有的秩序,包括經濟體制、道德,以及議會民主。』『禮運大同篇可沒有教階級仇恨論,可沒有說「我們公然宣言道:要達到我們的目的,只有打破一切現社會的狀況,叫那班權力階級在共產的革命面前發抖!無產階級所失去的不過是他們的鎖鍊,得到的是全世界。」』

他如此比較著──

『禮運大同篇說的是「選賢與能,講信修睦」,而不是「無產階級萬歲」』

我很驚訝,禮運大同是我們中國人的理想,共產主義是馬克思的理想,禮運的理想應該不是某一個人提出的,而共產主義則主要是一個人提出的。它們的背景不同,可說前者是千百年來相對靜態的農業社會中的理想積澱出來的;後者是在一個人處於工業化初期的大悲慘環境中,對於當時其所見的不幸,深入考察與沉思而產生的;兩者當然不同,不是嗎?但是他們作為人類對於社會生活的理想上,他們應該同源,不是嗎?

因而,個人乃說如果我處於西方當年的悲慘社會,我也必會同情那些弱勢者,甚至選站在弱勢者的一邊。回想白色恐怖的當年,就是面對調查局的幹員挑燈夜戰的偵訊,談到這類思想問題時,我也沒有含糊過這類基要的正義感。今天我們的社會怎麼會有人為了反共與台獨,簡直把人類應該保有的惻隱的理性之心都拋棄了?

不久前,我曾經讀到過已故朱雲漢教授曾對於當前中國人復興的大勢指出,中國正開始復興,然則在話語權上,美國主導的相關說法卻仍甚為通行,亦即認為中國的所作所為,皆違反了美國所界定的普世標準。讓我回想起這位江記者的斷言,頗像當年美國為其宰制的所謂的「自由陣營」所界定的普世標準;那在當年應該是起於二戰後美國著名的麥卡錫極端主義的觀點;雖然,我不知道該記者的師承何所從來,但是他深深啟發了我的又一「疑美論」。

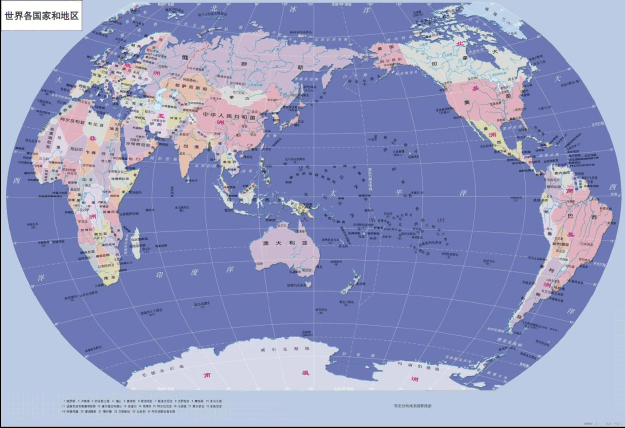

當前,我島的執政者已有強調國家安全的法案推出,這位野黨記者身上也有如此右翼極端主義的觀點復辟,島外長期裹脅威壓我們的美國又高唱外表好聽而內在簡直是「謀財害命」的台灣安全法案,它的配套措施,如巷戰規劃、佈雷戰、每人一支AK47,看來早已經安排妥當,隨時就要展開;真是讓我們感到恐怖啊。

1950年代,二戰後以所謂「代理人戰爭」方式進行的所謂『冷戰』,看來又將開始;然而,不同的是,這次我們最親愛的島嶼將成為戰場,如當年,美國將那場慘烈的戰爭定名為「冷戰」,於是自由陣營就將該場慘烈的戰爭,名之為「冷戰」;未來我們的這場戰爭,美國將如何命名,是否越是火烈悲慘,可能名為「冰戰」或者「凍戰」,我們都將乖乖領受,並且以自身能夠接受其「水深火熱」、「血淵骨海」的考驗而向我們未來孑遺的子孫們誇耀?這是否應該是一關心我們社會發展的朋友們,不能不重視的重要問題?

最最後,讓我誠懇地提供可能關切我與江記者對話的朋友們,更為理解個人認為我們應該惻隱的觀點,究竟是如何的?請大家理解馬克思當年,共產主義興起的背景為何?我想這也是當年孫中山所認知「聯俄容共」的觀點的根據。

當年的英國倫敦,工業化開始不久。英國大文豪卡萊爾描述道:

『不要把這個民族逼得太緊了,千萬不要激起、它們的怒火,你不知道克倫威爾、罕摩登、皮姆、布拉德囂嗎?他們本來都是天性善良、愛好和平的人,但是必要時他們會變成殺人不眨眼的魔王…』…他還描述到『睜開自己的眼睛查看,你就會發現同樣的慘相普遍地存在。你不得不承認,在財富如山積的英國,勞工群眾的處境已經降落到史無前例的地步;在斯滔克波巡迴裁判期間──一對夫婦被控毒斃三個親生的孩子,借向某慈善機關領取三磅八仙令的埋葬費,據說司法當局曾示意,本案恐非絕無僅有,最好不要深究。這是1841年發生的事…那對夫婦心想:『我們的小餓鬼湯姆成天嚷著要吃,就算他能長大成人,也只能看到這個世界的罪惡,而看不到光明的一面。要是他死了,從此倒可以脫離苦海,這樣還算得上善終,並且我們也許因為他的死而能活下去…湯姆已死,領來的埋葬費已經吃花光,下一個該輪到誰呢?小餓鬼傑克?還是小餓鬼威爾?』(卡萊爾《過去與現在》協志工業,頁3)

1863年馬克思寫《資本論》時,工人階級依然處於這種狀況──

「九歲的威廉.伍德,開始工作時是七歲十個月…。他每星期從早上六點工作到晚上九點…一個七歲的小孩每天要工作十五小時!」…六歲的小孩被迫每天勞苦十五小時,並不是不尋常的事…「瑪麗安與其他六十位女孩,沒有停止地工作了二十六個小時,三十個人擠在一間屋子裡…。一位來遲的醫生凱伊斯先生,對一角的陪審團報告說:『瑪麗安是在過度擁擠的房中工作過久而致死…』…」(卡爾‧波普《開放的社會與其敵人》商周出版,2020,807-8頁)

對於當年工業化初期,西方工業國家普遍存在如此悲慘的史實,能夠不生惻隱之心嗎?既使我們沒有讀過中國人孟夫子的「無惻隱之心,非人也」觀點,怎能夠沒有作為人類理性那基本是非與正義的認知呢?我想這也就是我所謂的「中國式的社會主義」的重要淵源,也是當前我們應有的「疑美論」的重要根源。