載自《1942緬甸戰役》

第一次世界大戰期間,馬歇爾在美國遠征軍總司令約翰•潘興(John Joseph Pershing,1860~1948)麾下擔任負責作戰計畫的參謀軍官。潘興討厭他的歐洲對手那種死蹲戰壕的戰法──他支持與採取的是一種旨在殲滅敵方軍隊的全力以赴戰略(All-Out Strategy)──為此潘興在凡爾登附近的聖米歇爾(Saint Michel)和莫茲--阿爾貢(Argonne)地區運籌帷幄,制定了美國的攻勢。

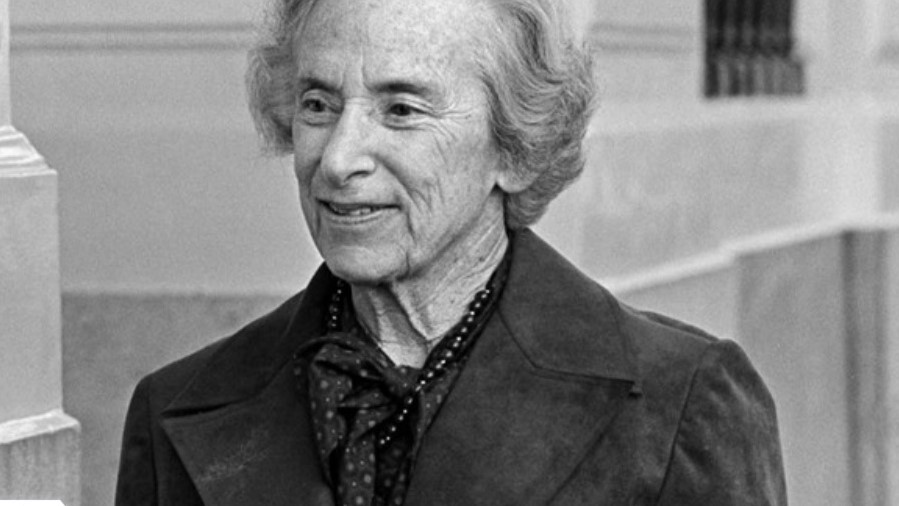

馬歇爾(George Catlett Marshall, Jr.,1880~1959)為此規劃了一場60萬大軍從一個戰場向另一個戰場的生死攸關的飛速轉移。雖然德國當時已經屬於強弩之末,而第一次世界大戰的結局也非由這場戰役來決定,但這次的經驗對於後來第二次世界大戰美軍主要領導人的戰術概念的影響是相當重要的,在1923年修訂的《野戰勤務條令》則再一次將會戰中殲滅敵軍視為一切戰爭的無限目標,於是「大規模步兵進攻來快速結束戰爭的戰術觀念」就深植在馬歇爾等陸軍將領的腦袋中了。

馬歇爾之所以會選擇史迪威指揮在中國、緬甸和印度的美國軍隊,部分原因就是史迪威符合馬歇爾強調的進攻主張,但「不顧戰場變化、只管進攻」就成為史迪威與中國遠征軍最大衝突的來源。

然潘興所謂的全力以赴戰略(All-Out Strategy),在實際運作的時候由於──訓練與海運的延誤,使得美軍在歐洲集結的兵力不斷增加,這對美軍參戰的方式產生了巨大的影響,歷史學家就批評──大兵力的投射使其並未產生任何決定性會戰的效果,反而讓美國遠征軍陷入了一場消耗戰當中。再加上負責美軍高階指參教學的利文沃斯堡(Fort Leavenworth)教學設計缺少彈性、忽略同時期的戰爭研究……種種問題造就出來的最終結果導致──第一次世界大戰期間,美國派往歐洲的遠征軍(AEF-American Expeditionary Forces),在不到200天作戰便造成超過25萬人的戰鬥傷亡。

◆當時西點軍校教材強調的是──馬漢與潘興領導下的AEF所主張的「攻擊精神」(offensive spirit)──「As opposed to the offensive spirit in which he had been indoctrinated at the West Point formed by Mahan and in the AEF under Pershing, it represented a cultural clash that was fundamental.」而這個被稱為:對進攻的崇拜,其實是第一次世界大戰初期流行的戰術特徵,一戰研究專家──傑克˙劉易斯˙斯奈德博士(Jack Lewis Snyder,1951~)在《進攻意識形態:軍事決策與1914年的災難/ The Ideology of the Offensive: Military Decision Making and the Disasters of 1914》一書中寫道:「軍事技術本應使得1914年7月歐洲的戰略均衡呈現穩定的模式。『在他看來,布爾戰爭和日俄戰爭見證了防禦力的增強,這一增強是由火力的革新以及鐵路修建改善的內線或內部後勤所帶來的。然而,這一時期絕大多數的軍事作家都讚美進攻……

◆美國著名軍事歷史學家──拉賽爾˙韋格立(Russell Frank Weigley,1930~2004)在他的著作:《美國戰爭方式:美國軍事戰略與政策史(The American Way of War:A History of United States Military Strategy and Policy)》(麥克米倫出版社/1973年出版)中指出:成立之初的美國,從人口和船隻數量來看,只是一個小國,因此在任何衝突中都必須採取消耗或耗盡對手的戰略。隨著美國人口和經濟實力,特別是工業力量的增長,美國可以將戰爭方式轉變為以在戰鬥中殲滅敵人軍隊為目的(非常拿破崙式的風格),美國從1865年到1945年都在執行並十分青睞這一戰略。

參見──(Ⅰ)方德萬(胡允桓譯):《中國的民族主義和戰爭(1925~1945)/War and Nationalism in China 1925~1945》(生活•讀書•新知三聯書店)。

(Ⅱ)爾格•穆特(姚宏旻譯):《指揮文化:美國軍隊與德國武裝部隊的軍官教育,1901~1940,以及其對第二次世界大戰的影響》(國防大學)。

(Ⅲ)比阿特麗斯•霍伊澤爾(年玥譯):《戰略的演變:從古至今的戰爭思考》(上海人民出版社)。