隨便說說,每天來點負能量,是必須的。

節省是一種美德,不浪費資源,不隨便破壞環境。

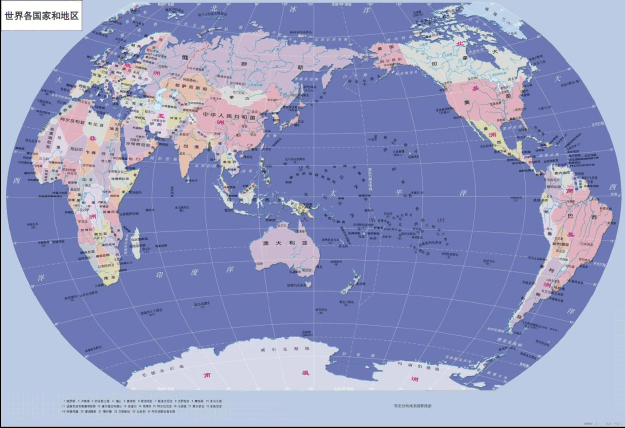

這些都是很好的,但是這對地球上97%的一般人來說,我們的節省其實沒有多少意義。大家每天就是三餐飯,一張床,燒開水,上廁所,其實能用的平均數都不多。可是根據全球消滅貧窮的組織所提供的各種數字,最保守的估計,這個地球的財富與資源的65%掌握在3%的人手上,剩下97%的人只能掌握大概35%的資源。在如此懸殊的情況下,一般人的節儉有什麼意義?

一個富豪所擁有的高爾夫球場,一天的用水量就比你一個人30年用的水還多,你每天節省那幾口有什麼意義?你每天晚上隨手關燈,剩下的那一點電力,一個少爺帶幾個人所開的party大概就是這個量的幾萬倍,你的節省就只是一顆火花而已。 所以,你真的認為自己的節省很了不起?對這個地球很有幫助?你省吃儉用捐的那一點點錢,去幫助窮人以及流浪動物,還不夠美國人的一枚飛彈價格的好幾萬分之一。

該吃就吃,想喝就喝,稍微有點錢買一輛車開出去遊山玩水,想加油就加油,再稍微有錢一點就坐飛機出去世界各地轉轉,沒錢了就早點回家睡覺,就不要玩了,其實就是這麼簡單。這個世界其實真的沒有那麼複雜,只要你還呼吸,手腳靈活,大腦清醒,還有一點能力,就不妨讓自己過得快樂一點。因為你的省吃儉用,愛心充滿,實際上只能感動你自己而已,對這個結構一點改變的些微力量都沒有。

跟學校教育永遠不會教學生怎麼投資理財,永遠只會教大家要辛苦工作努力存錢是一樣的,我們所受到的教育都是告訴我們要省吃儉用,要節制自己的慾望,不要破壞環境。這裡面真正的核心邏輯是:掌握資源的那3%的人永遠不會省吃儉用,他們從來不會克制慾望,而他們卻去教育那97%的一般人一定要好好節省,要犧牲自己的生活,否則地球很快就不行了。